Neue KI-Prothesen: Mit der Kraft der Gedanken wieder im Job – künstliche Intelligenz macht’s möglich

Menschen, die ohne Arme, Hände und Beine zur Welt kamen oder diese durch einen Unfall verloren haben, waren jahrhundertelang auf Krücken angewiesen. Die Einführung von Prothesen markierte einen großen Fortschritt. Prothesenträger konnten dennoch nur in Ausnahmefällen wieder vollständig am Arbeitsleben teilnehmen. Der Grund: Die Benutzung der Prothesen erforderte bei ihren Trägern sehr große Kraftanstrengung. Erst in den 1980er Jahren wurde es möglich, diese aktiv mit Hilfe von Motoren zu bewegen. Durch die Informationstechnologie ließen sich darüber hinaus erstmals verschiedene Bewegungsmuster einprogrammieren, so etwa das Treppensteigen.

Prothesen mit neuronaler Steuerung

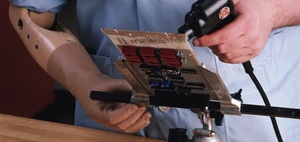

In die 1980er Jahre fallen auch die ersten Versuche, Prothesen mit einer neuronalen Steuerung zu bewegen. Prothesen sollen vom zentralen Nervensystem aus gelenkt werden – und umgekehrt sollen sie Reize registrieren und an das Gehirn zurücksenden. Hierzu wurden Sensoren am Stumpf von Hand, Arm oder Bein angebracht. Beispiel Handprothesen: Elektroden erkennen die in den Muskelzellen erzeugte elektrische Spannung und leiten diese an die Steuerungselektronik weiter. Letztere verstärkt diese Signale und nutzt sie zur Aktivierung von kleinen Elektromotoren, die daraufhin die Finger und Daumen bewegen; die Hand öffnen oder schließen. Dabei entscheidet die Stärke der Muskelkontraktion über die Geschwindigkeit und die Greifkraft: Ein schwaches Signal erzeugt eine langsame Bewegung, ein starkes Signal eine schnelle.

Prothesen mit Künstlicher Intelligenz

Die Entwicklung von Prothesen mit neuronaler Steuerung war der Startpunkt einer wahren Revolution. Anfänglich aber ließen sich die motorischen Abläufe zunächst nur relativ grob koordinieren. Auch die Gefahr von Unfällen war weiterhin groß, denn dazu konnte es schon dadurch kommen, dass der Prothesenträger seine Muskeln unwillkürlich anspannte. Nichtsdestotrotz begannen damit die ersten Schritte mittels Künstlicher Intelligenz den Prothesenträgern die volle Kontrolle über ihre Bewegungsabläufe zurückzugeben. Ein Pionier dieser Technologie ist der deutsche Prothesenhersteller Otto Bock (heute zumeist Ottobock geschrieben). Das Unternehmen entwickelte europaweit erstmalig „gedankengesteuerte“ und „selbstlernende“ Hand- und Armprothesen. Mit dieser Technologie, können Menschen mit einer ein- oder auch beidseitigen Unterarmamputation ihre Prothese intuitiv über ihre Gedanken steuern.

Funktionsprinzip von Prothesen mit Künstlicher Intelligenz

Prothesen mit Künstlicher Intelligenz - wie funktioniert das genau? Denkt ein Mensch an eine bestimmte Handbewegung oder einen Handgriff, sendet das Gehirn dazugehörige Nervensignale an die Muskulatur. Daraufhin führen die Muskeln die Bewegung oder den Handgriff aus. Nach einer Amputation ist die Hand und deren Funktion immer noch im Gehirn angelegt. Amputierte können sich weiterhin vorstellen, ihre Hand zu bewegen. Auch die Signale werden weitergesendet, jedoch fehlt das entsprechende Organ für die Umsetzung des Befehls. Mit Hilfe von Elektroden misst die Prothese die eingehenden Signale am Unterarm und erkennt daraus Muster, die charakteristisch für einzelne Bewegungen sind. Mittels komplexer Algorithmen erlernt die Maschine, die Signale und Muster zu klassifizieren und zu verstärken, sodass sie einer Prothesenbewegung zugeordnet werden können.

Der große Vorteil liegt insgesamt darin, dass die Prothese vom Anwender lernt und nicht wie bisher der Anwender lernen muss, wie eine Prothese funktioniert oder sich der Funktionsweise der Prothese anpassen muss. Dadurch, dass die Prothesensteuerung mehr Signale als konventionelle Systeme aufnehmen und verarbeiten kann, können von der Prothese auch mehr Handbewegungen und Funktionen gedankengenau abgebildet werden. Die Prothese kann so schneller, präziser und intuitiver gesteuert werden. Mit acht Elektroden misst die Prothesensteuerung Bewegungsmuster der Muskeln im Unterarmstumpf und ordnet diese bestimmten Handbewegungen bzw. -griffen zu. Greift der Prothesenträger zum Beispiel nach einer Flasche Wasser, erkennt die Steuerung das zugehörige Bewegungsmuster und gibt der Prothese den Befehl, den jeweiligen Griff oder die Rotation automatisch auszuführen.

-

Wiedereingliederung - was ist zu beachten?

1.0721

-

Bildschirmbrille: Fragen und Antworten

1.047

-

Arbeitsmedizinische Vorsorge: Pflicht oder freiwillig?

411

-

Was tun, wenn der Frosch nicht verschwinden will

330

-

Gefahr durch Epoxidharz wird unterschätzt

234

-

Arbeitsstättenverordnung: Wann ist ein Pausenraum Pflicht?

225

-

ASR A3.5: Ab wann ist die Raumtemperatur am Arbeitsplatz zu kalt?

215

-

Drei-Schicht-System: Grundlagen, Funktionsweise und Arbeitsschutz

121

-

Wenn ein Mitarbeiter nachts nicht mehr arbeiten darf

100

-

Wutausbrüchen am Arbeitsplatz souverän begegnen

100

-

Arbeitsschutz soll auch bundesweit effektiver werden

20.01.2026

-

Resilienz-Sprints stärken Teams

16.01.2026

-

Enttabuisierung psychischer Gesundheit: Schlüssel zum Unternehmenserfolg

23.12.2025

-

Diagnoseinstrumente der Organisationsberatung: Grundlage für ein wirkungsvolles BGM

18.12.2025

-

Sprechender Arbeitsschutz

16.12.2025

-

Mobilität und KI in der ambulanten Pflege

08.12.2025

-

Job-Crafting: Selbstgestaltung für mehr Arbeitsfreude

04.12.2025

-

Arbeitsbedingungen in der Paketbranche haben sich weiter verschlechtert

02.12.2025

-

Weihnachtsdeko im Büro: Bei feierlicher Stimmung an die Sicherheit denken

27.11.2025

-

Weniger Unfälle, mehr Berufskrankheiten

26.11.2025